SSHの取り組み

【SSH】令和7年度 理数科2年次理化学研究所訪問

11月28日(金)に理数科2年次生が理化学研究所研修を実施しました。

河野弘幸先生による、蛍光タンパク質についての講義では、細胞同期の可視化やBrainbow法による神経細胞の標識といった様々な活用法などについて、お話しいただきました。

超伝導サイクロトロン「SRC」の見学では、その重厚さに驚くとともに、世界最高峰の施設を見られたことに感動しました。

大城勇憲先生の講義では、元素合成や、分光観測の話だけでなく、先生がどのようにして研究者の道へ進まれたかをお話しいただき、生徒が将来を考えるうえで大きく参考になったと思います。「自分の可能性を自ら狭めない進路選択を」という言葉、大切にしていきましょう。

玉川高エネルギー宇宙物理研究室の見学では、「MAXI」、「NinjaSat」、「Lunar-RICheS」等の概要説明に加えて、実際に観測している様子も見させていただきました。また、大学生、大学院生の方々が研究に携わっている姿を見られたことは、目標を近く感じることにつながりました。

半日の研修でしたが、大変有意義なものとなりました。対応してくださった皆様、ありがとうございました。

【SSH】令和7年度 メダカの透明骨格標本

11/21(金)、SS理数探究Ⅰの時間でメダカの透明骨格標本づくりを行いました。SS理数探究Ⅲを履修している理数科3年次生5名も来てもらい、1年次生に作業のアドヴァイス等をしてもらいました。今後、1年次生の課題研究テーマ決定に向けて3年次生には大活躍してもらう予定です。

【SSH】第15回科学の甲子園埼玉県大会

11/8(土)、東洋大学朝霞キャンパスで第15回科学の甲子園埼玉県大会が行われました。

本校からは、昨年度実技の部で1位を勝ち取った一貫2年次生6名によるAチームと、初めての出場になる理数科2年次生6名によるBチームが参加しました。今回から筆記試験は各学校にてオンライン監督により実施し、東洋大学では十分な時間をかけて実技の部を競い合うというルールに変更され、各校が準備を重ねて来ました。

結果、一貫2年次生によるAチームが、2年連続で実技の部1位を勝ち取りました。前日も、遅くまで試行錯誤を重ねてきた成果です。残念ながら総合での入賞はなりませんでした(第5位でした)が、立派な結果を残して次年度へ襷を繋いでくれました。

【SSH】令和7年度 理数科1年次お茶の水女子大学訪問

10/31(金)、理数科1年次生が本校と提携しているお茶の水女子大学を訪問しました。

今回は、二週間前の生物実験講座でお世話になった千葉先生による探究活動とは、そして千葉先生の研究についての講義から始まりました。チャールズ・サンダース・パースの提唱した「アブダクション」の話を導入に、今後本格的に課題研究に取り組むにあたって大切なことを、熱く生徒たちと対話しながら教えてくださいました。

その後、千葉研究室の学生の皆さんに大学構内を案内していただき、研究室の施設や図書館、生協を周り大学生活の実際を見ることができました。最後に、キャンパスツアーをしてくださった4名の千葉研究室の学生の皆さんと、大学生活や高校時代の話についての質疑応答を行い、今年のお茶大訪問を終えました。

今回も、大変貴重な時間を過ごすことができました。千葉先生、植竹先生、千葉研究室の皆様、ありがとうございました。

【SSH】令和7年度 理数科1年次生物実験講座

本日はお茶の水女子大学から千葉先生が来てくださり、ヒトデの放卵・減数分裂・受精の様子の観察・比較実験を教えて頂きました!さらに生体の観察や、千葉先生からヒトデや減数分裂についての講義を聴くことができました!

実際に実験を行うことによってより理解を深めることができました!

教えてくださった千葉先生をはじめ、山崎さん、植竹先生ありがとうございました。

【SSH】令和7年度 サイエンス・ダイアログ

10/17(金)、本校で初めて日本学術振興会主催の「サイエンス・ダイアログ」を実施しました。これは、日本学術振興会のフェローシップで来日した最先端の学術研究に携わる若手外国人研究者が講師(フェロー)として高等学校等で、自身の研究や出身国に関する講義を行うものです。SSHハワイ研修まであと一か月となった理数科2年次生全員と、中高一貫生の希望者が参加しました。

今回フェローとして講義をしくてれたのは、フランスから来日しているDr. Elie Marcel TEYSSONNIEREです。講演タイトルは「Exploring gene expression regulation in a largepopulation」。前半に自身の国・フランスについてやここまでどんな進路(path)を辿ってきたのか、現在所属している理化学研究所についてなどを話して下さった後、自分の研究についてこれまで学習したことと関連付けながら講義をしてくれました。

研究者による英語の講義を受けるのは初めての生徒がほとんどでしたが、これまでに習った知識を繋げて理解しようと頑張っている様子が見られました。秋晴れの中、和光市から自転車で本校まで来て講義して下さったDr. Elie、ありがとうございました。

【SSH】令和7年度 第76回科学展(分野別審査)

今年度は5名の理数科3年次生がSS理数探究Ⅲを履修し、2年次での課題研究の深化を目指して1学期間活動してきました。その成果を1学期末に理数科下級生に向けて発表しましたが、さらに埼玉県の科学展(高校の部)へ出展しました。

その結果が10/2(木)に発表され、石田君の「ハチノスツヅリガのUVカット効果について」が、分野別審査において中央展へ推薦されました。100を超える研究の中から中央展へは30作品が推薦されますが、本校3年次課題研究として初めての応募での快挙です(本校天文部はこの科学展中央展の常連ですが、今回も推薦されています)。

次年度以降も、理数科だけでなく中高一貫コース生が行っているSS総合探究「KC project」での理数系研究が彼の後に続けるよう、本校課題研究を発展させていきます。

SS理数探究Ⅲでの研究活動の一コマ

【SSH】令和7年度理数科2年次課題研究中間発表

9月26日(金)、理数科2年次の課題研究中間発表会を行いました。

今回は例年より1週間早い日程でしたが、夏休みの集中研究日等を用いて各チームしっかりと準備をしてきました。5名の運営指導委員の先生方、市教委から2名の指導主事の先生方に加え、3つの高校・1つの市内中学校より計6名の先生方にも御来校頂き、発表へ御指導頂くことができました。7限には理数科1年次生とSS理数探究Ⅲを履修している5名の理数科3年次生も各チームの発表を聞き、議論を交わしました。

改めまして、皆様に御礼申し上げます。ありがとうございました。

【SSH】令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会

令和7年8月6日~7日で開催された「令和7年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」に理数科3年次生4名、理数科2年次生2名が参加してきました。

3年次生は「理数探究Ⅱ」「理数探究Ⅲ」で継続してきた研究成果をポスターにまとめて発表してきました。タイトルは「クロロフィルを増やそう!~藻類の培養と光周期の違いによるクロロフィル含有量変化の比較~」です。

発表に使用したポスターはこちら↓

クロロフィルを増やそう!~藻類の培養と光周期の違いによるクロロフィル含有量変化の比較~.pdf

2年次生は現在行っている課題研究に活かすために、他校の発表を見学してきました。本校の代表として発表した1名も2年次に見学のために参加し、この発表会を目標にモチベーションを高めることができたと語っていました。

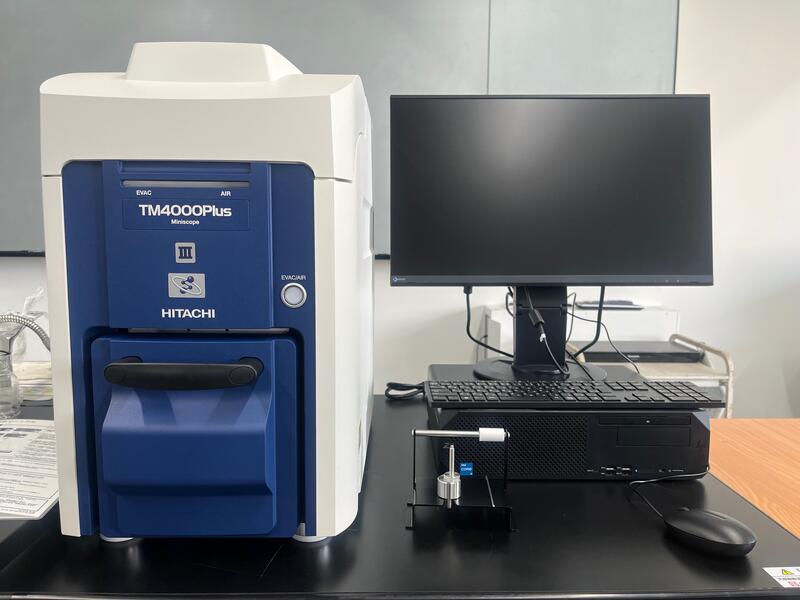

本校に常設の電子顕微鏡が導入されました!

本日、本校に日立ハイテク製の電子顕微鏡『卓上顕微鏡 Miniscope® TM4000PlusIII/TM4000III』が導入されました。今後、課題研究を始め様々な理科教育の場面で大活躍します!今週31日(木)の理数科説明会でも、お披露目致します!乞うご期待!