SSHの取り組み

令和7年度 湾岸生物探究合宿最終日

7/22(火)、湾岸生物探究合宿も最終日となりました。

まずは初日に受精させたウニの観察です。時間が経ち、プリズム幼生からプルテウス幼生まで変化したのを確認した後、7月頭に受精させた稚ウニを和田先生から観察させていただきました。

その後、清本先生から脊索動物ナメクジウオについて講義をして頂き、実際のものを顕微鏡で観察しました。進化の過程を考えるうえで興味深い動物であるナメクジウオについて、授業で習った事と関連付けて紹介してくださいました。すべての講義・実習を終え、3日間お世話になった実験室を掃除し、バスに乗って川口へ帰りました。

令和7年度 湾岸生物探究合宿二日目

7/21日(月)、湾岸生物探究合宿二日目は潮の満ち引きの関係で朝の7時に実験室前に集まり、清本先生のアテンドの元磯採集から始まりました。

8時過ぎに採集を終え朝食をとった後、9時から昨日のウニの発生の観察の続きを1時間ほど行いました。その後、清本先生より磯の生物の分類について講義を受け、採集した磯の生物たちを観察・スケッチしました。また、今回のコンディションでは採集できなかった生物たちについても、清本先生から紹介を受け解説していただきました。

それぞれの生物の分類を黒板・ホワイトボードに書きました。その後、研究室で飼っているウミユリとサンゴを、清本先生とTA井原さんに説明してもらいました。

夕食を取って夜は、またウニの発生を確認して清本先生から館山湾に生息するサンゴについての講義と観察を行いました。観察は、サンゴの幼生を顕微鏡で見て、その特徴をスケッチしどのようにサンゴとしての一生を送るのか、動画を交えて教わることができました。

令和7年度 湾岸生物探究合宿一日目

7月20日(日)~22日(火)、1・2年次生希望者17名が千葉県館山市にあるお茶の水女子大学湾岸生物教育研究所にて湾岸生物探究合宿を行いました。

渋滞しているアクアラインを抜け、海ほたるPAで休憩してから一路房総半島の端までバスで走り、13時過ぎに湾岸生物探究研究所へ到着しました。まずTA和田先生によるウニの発生についての講義から始まり、メスのウニの放卵を観察し、それを受精させ顕微鏡で細胞分裂する様子を観察しました。

夕食を取って19時からは湾岸生物教育研究所長である清本正人先生のアテンドの元、日が沈む館山湾をバックにウミホタルの採集を行いました。餌の入った瓶を海へ投げてじっと待つこと15分。引き上げた瓶には神秘的に光るウミホタルがいました。また日が落ちて暗くなってから空を見上げると、川口では見られないたくさんの星が散らばっていました。

その後実験室に戻り、清本先生からウミホタルについての講義を受講した後、顕微鏡で観察をして一日目の実習を終えました。

・遠くにうっすらと富士山が見えます

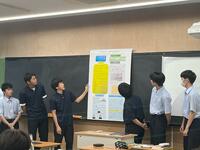

令和7年度 理数科課題研究成果発表会

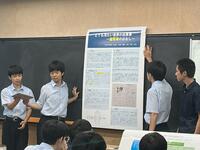

7/17(木)、理数科3年次生による理数科課題研究成果発表会を本校大ホールにて実施しました。

これは、今年度理数探究Ⅲを履修している5名の理数科3年次生が、『「SS理数探究Ⅱ」から継続研究している「SS理数探究Ⅲ」の研究成果をまとめ、理数科1、2年次生に向けて研究技術・姿勢の継承を図る』という目的の元、初めて行った企画になります。

まずは5名3テーマの口頭発表ならびに質疑応答を前半にした後、後半は対談形式で「研究の足跡」を担任Y先生の司会の元、それぞれに1・2年次生に向けて語ってもらいました。

最後に、今回のSSH生徒研究発表会代表であるクロロフィル班の3名の壮行会を行い、会を締めくくりました。どの3年次生も、この2年半での成長が感じられる発表をし、後輩たちにメッセージを送ってくれました。

理数科1年次生・中高一貫1・2年次生合同ミニ探究「オリジナルデータを集めよう」

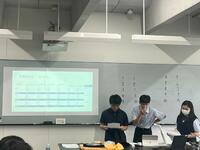

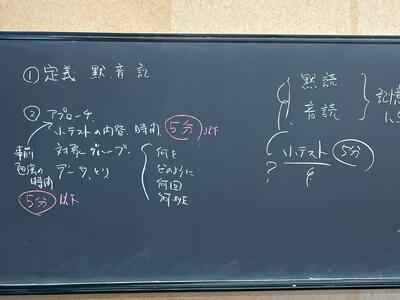

7/15(火)、理数科1年次生と中高一貫1・2年次生で合同ミニ探究を実施しました。

これから課題研究を行うにあたり、データの収集能力養成を目的に、今年度初めて行いました。それぞれ6つのテーマに分かれ、理数科・一貫生合同の班を作り、コースや年次の壁を越えて協力しデータを集めて考察しました。

テーマA:どんなコマがよく回る?

テーマB:楕円球の行方

テーマC:黙読と音読どっちが記憶にいい?

テーマD:きれいな字ってどんな字?

テーマE:くしゃくしゃの紙を伸ばしてみよう

テーマF:鳩を丸裸にする

全テーマに共通して「たくさんのデータをとること」「いろいろな角度からデータをとること」「集めたデータ同士を比較すること」を目標としました。データを集める際には「条件をそろえること」「決められた時間内にできること」「数値化してまとめることができること」を必須の条件として提示しました。

令和7年度 理数科1年次地学実験講座

7/14(月)午後、本校倉成教諭による理数科1年次地学実験講座を「埼玉には海がない!火山もない!~川口市立高校の地下を探る~」と題して行いました。

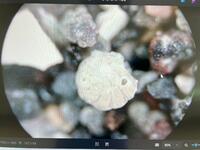

まず実験講義室2にて、A:大宮台地の関東ローム層、B:川口市立高校地下深度25mの砂層、C:川口市立高校地下深度44mの砂層をそれぞれ『わんがけ』の方法で鉱物を取り出し、顕微鏡で観察しました。続いて生物実験室に移動し、川口市立高校地下深度13m、浦和学院高校地下深度8m、深度地下33mのシルト層中のケイソウ化石を顕微鏡で観察しました。

埼玉には海も火山もない。でも、いろんな方法で火山灰がたどり着き、またかつては海だったという事実を、地層から地質学的に探究できるという研究の「ロマン」を、地質が専門の倉成教諭から教わることができた午後のひと時でした、

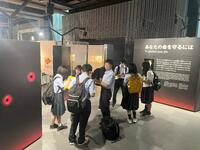

令和7年度 理数科1年次日本科学未来館研修

7/12(土)、理数科1年次生の日本科学未来館研修を行いました。

この研修は、春から行っている「科学プレゼンテーション講座」の3回目でもあります。科学技術に関するプレゼンテーションをまずは書籍、次にインターネットの動画、そして実際の展示からそれぞれ組み立てていくという構成になっています。

午前中は5階の常設展「世界をさぐる」の8つの展示をそれぞれ分担し調べて、班で集まってお互いに異なるものの内容を相互発表するという形で2セット、行いました。

午後は館内を自由見学。午前中は見なかった3F常設展「未来をつくる」や、ちょうど今日から始まった特別展「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか」などを見て回りました。特に後者はつくば研修で訪れたJAXAでの内容とリンクする点も多く、より深い研修となったようでした。

R7 つくば研修振り返り

7/11(金)、先月末に実施したつくば研修の振り返りを行いました。

今年度は、事前学習でポスター作成計画をたて、どのようなポスターを作るかを考えたうえで各研究室での研修に臨みました。期末考査期間ではありましたが、各班みんなで協力して分担し立派なポスターを1年次のこの時期に作成できるようになりました。今日はこのポスターを用いて、クラス全員の前で発表を行い、それぞれの研修内容を共有しました。

プラズマ・核融合について.pdf プラズマの世界.pdf NIMS超撥水班.pdf

とても冷たい世界の出来事~超伝導のはなし~.pdf 核融合の最先端.pdf

令和7年度 理数科1年次つくば研修

6月27日(金)、理数科1年次生のつくば研修を実施しました。

例年は2学期に行っていましたが、今年度は体験を早くとの意味でこの時期の実施を計画しました。今回はまず全員でJAXA(筑波宇宙センター)のガイド付きツアーに参加し、日本で最大規模の宇宙航空開発施設を見学しました。

その後、NIMSメンバーはJAXAに残り今年になり再開したスペースドームで引き続き宇宙開発に関わる最先端技術展示を学習しました。筑波大学プラズマ研究センターメンバーは、バスに乗り産業総合技術研究所のリニューアルした「AIST-Cube」へ行き、産総研の研究成果が展示された空間で「ちょっと先の未来」を体験しました。

そしてNIMSメンバーのうち並木地区にある超撥水・スパートポリマー班は歩いて、千限地区にある超伝導・構造色班はバスに乗ってそれぞれ移動し、各研修室での研修を行いました。

筑波大学プラズマ研究センター班は、講義「未来をひらくプラズマ」を受講した後、軸対称化タンデムミラー装置 GAMMA 10/PDXを見学しました。さらに今回は、筑波大学大学院に通っている担任F先生の御友人に、キャンパスツアーと大学院での研究についてお話をして頂きました。

どちらのチームも、事前学習で学んだことを実際に自分の目で見て、新しい体験をすることができたようでした。

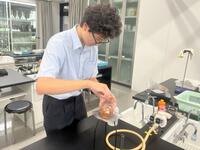

今日の理数探究Ⅲ

今年度は、5名の理数科3年次生がSS理数探究Ⅲを履修し、課題研究を行っています。

それぞれ2年次の研究テーマを継続し、深めていこうと試行錯誤しています。今年度の神戸でのSSH生徒研究発表会代表でもある珪藻チームは、どうやらうまくいかなかった模様です。「研究は失敗の連続、日進月歩!」とは、メンバーのHさんの言です。

期末考査後に予定されている理数科1・2年次生への成果発表会に向けて、頑張っていきましょう!